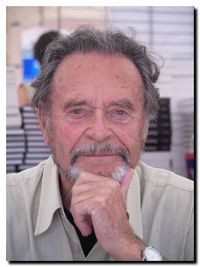

Jean Joubert est un homme

discret et sans histoire, au moins en ce qui concerne son histoire

personnelle, car il est aussi une homme à histoires, celles qu’il

raconte dans ses romans.

Jean Joubert est un homme

discret et sans histoire, au moins en ce qui concerne son histoire

personnelle, car il est aussi une homme à histoires, celles qu’il

raconte dans ses romans.

Il est né en 1928 dans le Gâtinais, aux environs de Montargis, dans une famille modeste, où raconte-t-il, « Je considère avoir eu une enfance heureuse. Ce qui est une vision paradoxale car j’ai connu la guerre à la fin de mon enfance. J’ai grandi dans un monde à la fois rural et urbain . A Châlette, il y avait encore des troupeaux, et de l’autre côté de la rivière une zone industrielle, avec des usines comme Saint Gobain et d’autres. » in Jean Joubert libre enfance, article de Jean-Marie Dinh

Il a gardé un souvenir formateur de son oncle Georges, sabotier de son état, anarchiste ancré à gauche et qui lui a donné le goût de la littérature. « J’ai reçu, raconte-t-il, de son héritage, les œuvres complètes de Zola que j’ai conservées. C’était un homme très convaincu qui avait toujours un livre dans les mains quand ce n’était pas un sabot. Il était marié à une institutrice qui refusait de faire chanter la Marseillaise à ses élèves. Toute ma famille se tenait loin de l’église. Un jour, le curé du village a dit : Les Joubert c’est une famille perdue. Cette formule m’est restée. » ibid J.M. Dinh

Ses études de lettres terminées, il opte pour la littérature anglo-américaine, qu’il enseignera pendant plusieurs années à l’université Paul Valéry de Montpellier et, parallèlement entre personnellement en littérature avec une production romanesque et poétique devenue imposante au fil du temps et regroupant aujourd’hui une centaine d’ouvrages

A travers eux, court en filigrane ce va et vient constant entre ses deux rives, celle de son enfance rurale et ouvrière et celle de sa maturité universitaire, ambivalence qui donne à sa poésie cette dualité constante entre l’ombre et la lumière, le plein et le vide, le paysage bucolique et l’enfer des villes de fer et d’acier.

Dans son dernier recueil Etat d’urgence, qui regroupe ses poèmes écrits entre 1996 et 2008, dans une première partie intitulée Fin de siècle, il aborde poétiquement les transformations que la modernité et ses nécessités ont fait subir aux pratiques agricoles ancestrales. Aux puissantes odeurs animales d’autrefois leur succèdent aujourd’hui celles du fuel et des produits chimiques. Et à ces souvenirs vécus, vient se greffer son sens du merveilleux : « Iris blancs, iris noirs / mêlés / colombes et loups mêlés »

Et comme le souligne Claude Vercey dans sa critique de ce recueil, sous le titre Instants de grâce, publié dans le numéro 143 de la revue Décharge en septembre 2009 : « En fait, même hors toute référence à un tableau, Jean Joubert cherche à peindre, en une composition fermement dessinée, bien que se tenant à la frontière entre rêve et réalité, proche d'un romantisme nocturne et onirique, héritier de Nerval mais aussi, par son amour des contrastes sur fond noir, entre feu et glace comme entre proche et lointain, de Victor Hugo. Le paradoxe, aujourd'hui où il semble s'imposer au poète d'écrire d'abord contre la poésie, est la fidélité de Jean Joubert envers un art de tradition, poétique comme picturale : il se singularise ainsi, à contre-courant de ce qui gonfle les bataillons de prétendants à la contemporanéité, en se faisant le gardien de charmes anciens. (…) »

Le siècle meurt

II

y eut le vol bas de l'épouvante

le tremblement de la terre et du

ciel

Dans l'ombre des couteaux

l'homme quêtait l'arche

d'une embellie

(Terreur

sur les confins

charmer à la lisière de la nuit

les fleurs

de sang la main coupée)

II y aura toujours

ce pan de suie

et de douleur

incurable blessure

Et de l'espoir

jadis d'un jardin immortel

où fleurirait la nudité du corps et

de l'esprit

il ne reste que cendre

sang pus sanie

crasse

rouille et gangrène

silence noir après l'embrasement

Le

siècle meurt

un vent mauvais disloque l'héritage

in Etat d’urgence, Fin de siècle © Editinter, 2008, p. 9

****

Printemps

noir.

Des couteaux dans chaque fleur,

sous chaque pierre un

assassin.

Partout viols, meurtres, rapines,

complicités et

grimaces.

Le mensonge en étendard,

l'évangile du

saccage.

Que deviens-tu, terre de sacre,

par tant de

griffes déchirée,

sanglante à la saison des sèves ?

Et

de l'enfance, la bien aimée,

l'innocente, la lointaine,

que

reste-t-il sinon un songe,

une

buée d'amour sur les miroirs.

Ibid p. 13

****

Quand

la ville écarte et secoue son manteau de nuit

l'aube

s'emplit d'une clameur :

sifflets,

sirènes, sanglots,

un rire, un cri, parfois une plainte,

mais

aussi, plus profonde,

la

basse rumeur d'un

fleuve invisible :

fleuve innommé, sans rive ni regard,

qui

gronde obscurément dans une gorge

comme de géante engloutie.

La bouche souffle une parole indéchiffrable,

Celui

qui descend l'escalier de brume vers le fleuve

s'est armé d'une

faux.

Il dit qu'il ne sait ni le signe ni la route,

qu'il est

traqué,

qu'il se confie à la bienveillance d'une étoile

ibid p. 14

****

Dans

le jour, suspendue,

la main du peintre hésite,

hasarde une

embellie,

suscite enfin sur la lisière du désastre

l'arbre

fendu,

la femme échevelée de feuilles et d'oiseaux :

sorcière

nue, témoin et sentinelle.

Dans le creuset de sève

agile,:

l'écart

des branches,

entre nuit et clarté .

germe

le sang futur.

Ibid p. 24

****

Signe de vie

Asseyez-vous,

peuples de loups, sur les frontières

et négociez la paix des

roses, des ruisseaux,

l'aurore partagée.

Que les larmes, les

armes

s'égarent dans la rouille et la poussière.

Que la

haine crachée soit bue par le soleil.

La terre ouvre sa robe de

ténèbres,

sa nudité enchante les oiseaux,

le jour se fend

comme fille amoureuse.

Sous un ciel ébloui

viennent alors

après tant de saccage

les épousailles de la terre et du feu,

le

temps des sources,

des naissances.

Après le sang, la

traîtrise et le cri,

ah, tant rêvé le règne des moissons

pour

le bonheur des granges.

À nous qui hébergeons l'aube de la

parole

de rassembler le grain,

les mots de l'espérance.

Un

jour d'été, l'enfant plonge dans la rivière,

joue avec le

soleil

sous le regard apaisé d'une mère,

le héron danse sur

son nid de sable,

le renard ouvre des ailes d'ange

et le

serpent, le mal aimé, forçat de la poussière,

sauvé,

s'étire entre les seins du jour.

Ibid p. 32

****

Parfois,

la nuit, dans les villages,

les chiens s'éveillent,

aboient

plaintivement

comme des âmes arrachées à la lumière.

Et

les dormeurs, au creux de leur sommeil,

gémissent, se

retournent,

étreignent leur fatigue,

tandis qu'au loin,

par les hameaux,

la plainte se prolonge.

Minuit masque la

lune.

Personne n'aura vu dans les ruelles

l'ombre géante,

sans visage,

glisser de seuil en seuil à pas de

loup.

Personne

sauf un

chien noir ,

blotti près de l'église

et

dont l’échine maigre se hérisse.

Ibid p. 39

****

Parfois

surgit l'âpre désir

de desserrer les doigts, d'ouvrir

la

main qui nous retient à l'arbre de lumière,

de lâcher

prise.

Parfois dans l'âme prisonnière

monte l'appel des

gouffres

et le très bas murmure

des voix défuntes dans la

brume.

Ce qui soudain occulte le soleil

est une main

géante,

l'ombre d'une ombre

et d'un corps invisible.

On

tomberait alors sans plus d'espoir d'une aile

vers des pays

profonds,

des rives de silence

où des spectres aimés

tissent

des gestes éternels.

Et là, le feu s'étant renié, on

glisserait

dans la tendresse obscure de la terre.

Pourtant

ce qui nous tient

est une main d'enfant,

un livre

ouvert,

l'aurore

d'une voix.

Ibid p. 48

****

L'écolière

qui va par des sentiers de brume,

frôlant

la rose, la fougère, la tourterelle,

ne

nous reviendra-t-elle, un soir,

le

cœur fermé, la bouche ravageuse ?

Alors

il n'y aura ni rose ni fougère

ni

tourterelle

mais

un visage dur où l'enfance sera

comme

un reflet lointain du

ciel au fond d'un puits.

Ibid p. 58

****

Silence

dans la graine

silence et nuit

Au plus noir de la

graine

une fille endormie

laissée d'amour sur lit de

sève

Silence et nuit dans la graine

Silence et nuit dans

le corps immobile

Espace et temps niés

Mais le printemps

d'amour

soudain s'éveille

marche sur l'eau

Le sauveur

est en marche

il écarte les branches

La nuit se fend

remue

On

y chante l'arbre et l'enfant

Ibid p. 62

Dans la seconde partie intitulée Arche de la parole, et reprise d’un recueil de même titre publié en 2001, le poète reprend les thèmes plus lumineux qui lui sont chers, et qui, pour la plupart, s’articulent autour de ses souvenirs sublimés d’enfance, rappelant une époque où le travail de la campagne avait son poids de sueur, les animaux un statut d’être vivant, et où les petits bonheurs au jour le jour étaient dérisoires mais précieux.

La dormeuse

Puisqu'elle

dort,

dans la forêt de ses cheveux

nous démêlons feuilles

et lianes,

ailes et griffes, fruit et poison,

nous démêlons

les lourdes mèches de la mort.

Dans la forêt,

passent le

cerf, le renard et la biche

et passe le veneur,

le brutal vêtu

d'orgueil,

ganté de sang.

Nous

démêlons, nous démêlons

les mèches dans la

douleur.

Et la dormeuse, l'errante,

poursuit un rêve de

sang.

Est-ce le cerf qui brame au loin

ou bien le cor :

la voix de l'ogre ?

in Etat d’urgence, Arche de la parole © Editinter, 2008 p. 83

****

La maison vide

La

maison vide, décharnée.

Pourtant, à la fenêtre,

brûle une

maigre lampe

comme à l'époque du

pétrole ou des

chandelles.

Rien ne bouge, on croirait

que pour toujours la

scène s'est figée.

En quel temps sommes-nous? Quelle saison?

Et

celle qui lisait près de la lampe,

l'absente, où marche-t-elle,

suspendue,

ne sachant plus ni le jour ni la nuit ;

tandis

que veille encore à la croisée

la flamme qui se glace.

Ah!

mère, sur quel livre, sur quelle page,

ta main de morte, le

dernier soir,

s'est-elle

posée ?

ibid p. 94

****

Temps de chien

Le

ciel aboie au flanc de la colline,

griffe l'octobre des labours,

crache au vent les feuilles mordues.

La délaissée lève

une lampe,

dans la terreur écoute l'ogre

qui dehors rôde et

souffle dans le noir.

Le feu n'est plus qu'un œil sous la

cendre.

Sur le lit défait

gît la peau sanglante d'une bête.

Ibid p. 112

****

Lavandières

Toute

la nuit dans le pré

les sombres lavandières

battent et

tordent les enfants morts :

pauvres bâtards perdus,

minces

larves pour les limbes

jusqu'à ce que le cri du coq,

le

couteau de lumière,

tranche et arrache

les linges

ténébreux.

Alors se fend la nuit

et c'est

naissance dans le sang:

soleil

et

triomphante gloire.

Ibid p. 113

L’avant-dernière partie intitulée Partage du soir regroupe une vingtaine de poèmes où dominent la nostalgie de ce qui fut et ne reviendra plus, les ombres de ceux qui furent aimés et continuent de vivre seulement dans le souvenir du poète.

Belles

mortes qui voyagez

par les chemins profonds,

parlez-nous,

dites-nous ce qui là-haut demeure :

mémoire ? amour ?

lumière ?

Tendez vers nous vos mains de laine,

tressez

sur nos visages

les voix menues de l'invisible.

in Etat d’urgence, Partage du soir © Editinter, 2008 p. 129

****

Lorsque

je vis pour la première fois

cette femme

assurément très

belle

et qu'elle me regarda

comme savent le faire certaines

femmes,

nues déjà dans leur regard

entre les cils,

il me

sembla voir ma mort,

non pas avec la crainte coutumière

des

ténèbres et du néant

mais comme une ardeur soudaine,

un

embrasement

d'arbre saisi de feu,

poussant très haut

sa

torche éblouissante,

pour retomber en cendres

sur la terre :

(ayant brûlé très haut,

n'ayant vite laissé que son

empreinte noire)

ibid p. 139

****

Deux

femmes face à face,

l'une à genoux, -

les yeux tendus vers

l'autre,

debout, un peu penchée,

se regardant

et de

semblable noir vêtues

et de semblable amour percées

l'une

lumière,

l'autre terre,

percées

d'un

rai

bleu,

d'une douce lance.

Ibid p. 143

****

Quelques

visages demeurent

comme reflets sur l'eau

de ceux qui vers

nous jadis

se penchèrent,

pour nous parler, pour chercher

dans nos yeux

un accord, une promesse

- si clairs, si

nets

que l'on s'étonne

de ce ciel vide entre les arbres

et,

sur le pont,

de la seule poussière.

D'autres encore

tremblent par temps de brume,

se brouillent, se

disloquent,

insaisissables presque :

ombres d'ombres pour nos

regards.

Et

tant d'autres nous abandonnent,

mêlés, sans nom, au plus noir de

la terre.

Pour eux nous n'avons plus ni lampe ni mémoire.

Ibid p. 149

****

Les

ronces, on les brûle

dans les matins d'hiver

quand l'air est

creux

de gel et de silence.

Parfois

la main s'irrite

d'une mince griffure

où le sang brille

que

l'on lèche.

Mais

la dent qui nous blesse,

par le feu consumée,

ne laisse au

vent

qu'une pincée de cendre.

Ibid p. 152

****

Paroles,

paroles dans le noir :

proies futures du pêcheur

d'ombres.

J'ai tiré le filet,

la maille s'est

rompue.

L'eau gronde et grouille de merveilles

se replie dans

ses gouffres.

Ah ! désert du jour,

famine du corps et du

cœur,

et la main vide où pourtant luit

l’œil

du vent.

Ibid

p. 153

Jean

Joubert, aujourd’hui bien enraciné au soleil du sud, continue de

creuser paisiblement son sillon de poète et de romancier, et comme

l’indique son amie Annie Estève, : « C’est quelqu’un

de très simple. Il a une profonde nostalgie de l’enfance que l’on

retrouve dans sa façon d’être.

Dans cette capacité de pouvoir

espérer, de jouer, de regarder. Il aime transmettre à la jeunesse

et il le fait avec une extrême bienveillance. C’est un homme

lumineux et aussi très secret. Il ne fait pas partager ses chagrins,

ses soucis. Cela, il préfère le taire. »

ibid

J.M. Dinh

Il a obtenu, en 1975, le prix Renaudot pour son roman L’homme de sable, et en 1978, le prix de l’Académie Mallarmé pour ses poèmes édités chez Grasset.

Bibliographie sélective

-

Les Lignes de la Main, © Seghers (Prix Artaud 1956)

-

Les Poèmes - 1955-1975, ©, Grasset, 1977 (Prix de l’Académie Mallarmé)

-

La Main de feu, © Grasset, 1993, (adolescents)

-

Anthologie personnelle, © Actes Sud, 1997, (adolescents)

-

Arche de la parole, © Le Cherche-Midi, 2001

-

État d'urgence : Poèmes 1996-2008, © Editinter, 2008

Internet

-

entretien video de Nourdine Bara avec Jean Joubert qui raconte ses souvenirs.

-

un article d’Emmanuel Hiriart, de la revue Poésie Première.

-

Jean Joubert ou les deux versants du poète, un article de Jean-Paul Giraux.

Contribution de Jean Gédéon

Commentaires