La Pierre et le Sel : Quel est l’itinéraire personnel qui vous a conduit à la poésie ?

La Pierre et le Sel : Quel est l’itinéraire personnel qui vous a conduit à la poésie ?

Jacques Morin : En 6°, le professeur décortiqua un sonnet. Le jeu des mots, des sons, des syllabes m’apparut intéressant. Je m’appliquai à écrire à mon tour un premier sonnet… On m’offrit un dictionnaire de rimes qui m’ouvrit à toute la prosodie française. C’est là que je m’aperçus que je travaillais « à l’envers » : je cherchais à constituer la rime et à compter le nombre de syllabes pour que ça fonctionne. Rapidement, je conclus que la versification n’était qu’une apparence de la poésie, que c’était bien le sens, le fond, qui était seul important et que la forme si harmonieuse soit-elle, était trompeuse. Elle pouvait même devenir un attrape-nigaud pour ceux pour qui cette fin demeurait essentielle. Il fallait au contraire sortir de la rimaillerie, pour inventer une forme correspondant à son propre rythme ou souffle. Au-delà de l’anecdote de départ, ça m’incita à me plonger dans la merveille de la poésie française.

La Pierre et le Sel : Quelle place occupe aujourd’hui la poésie dans votre existence ? Avez – vous une écriture personnelle en dehors de votre travail de revuiste ?

Jacques Morin : J’ai toujours vécu avec des revues. En 1969, je participais à la revue Soror, que je vendais tous les vendredis matins dans le hall de la faculté de Nanterre. En 1973, je faisais partie du groupe de dissidents qui créa la revue Le Crayon noir jusqu’en 1981. En 1980, je dirigeai la revue Le Désespoir, précisément, avant de fonder, tout seul, Décharge, alors que je venais de déménager dans le Sud.

Malgré cette place de plus en plus importante dans ma vie d’une revue, j’ai toujours écrit. Une des raisons de cette activité revuïstique étant de se publier, dans la revue, ou dans des éditions affiliées à ladite revue, sans passer à l’époque sous les fourches caudines du compte d’auteur.

Ainsi écriture et revues sont liées. Décharge est devenu(e) un mastodonte quelque part, qui me laisse de moins en moins de loisirs pour mon écriture personnelle. J’ajoute comme je m’en suis fait une raison depuis pas mal d’années que la revue, dans son côté social et créatif, est bien plus importante, évidemment, que ma poésie personnelle, qui reste mineure à tout niveau.

Par ailleurs, je serai intarissable en ce qui concerne les revues, alors que ça me gêne de parler de ma poésie. Certainement une des raisons de la dichotomie avec Jacmo. Sur mon dernier recueil, je finissais par éluder les questions qu’on pouvait me poser, ce qui n’est pas facile pour celui qui interroge.

La Pierre et le Sel : Quels sont les poètes, contemporains ou du patrimoine, qui vous sont proches par leur écriture ?

Jacques Morin : Sans citer les grands aînés, j’ai dressé une liste de 33 auteurs dans mon livre qui ont été importants dans mon parcours : La poésie de A à Z (selon Jacmo) chez Rhubarbe, publié en 2010. Je garderai sensiblement les mêmes noms aujourd’hui, à quelques-uns près.

La Pierre et le Sel : Avez-vous personnellement déjà publié ? Dans des revues ? Lesquelles ? Des recueils ?

Jacques Morin : J’ai publié une trentaine de recueils : poésie, chroniques, anthologies depuis 1974. J’ai participé à bon nombre de revues activement en même temps que Décharge. La plupart ont disparu. Rétro-viseur, Écrire et éditer, Texture, Traverses, etc. J’ai toujours tenu une chronique des revues dans différents lieux. Cela me semble crucial de faire écho aux autres. Car il y a très peu d’endroits où l’on parle des revues. Par ailleurs, j’ai publié des textes dans pas mal de revues depuis quarante ans.

La Pierre et le Sel : Quel cheminement vous a conduit à la création de Décharge ? Quelle est la date de cette création et quelles sont les grandes étapes de son histoire jusqu’à maintenant ?

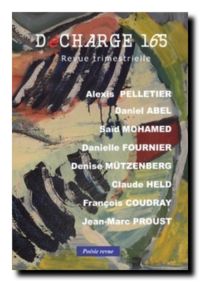

Jacques Morin : 1981 : Création de Décharge. Mes amis du Crayon noir commençaient à fatiguer. Le tirage du Racket de l’édition contre l’édition à compte d’auteur nous avait épuisés. (2000 ex.) Après l’expérience du Désespoir, précisément où je réalisais la maquette et où mes copains imprimaient sur offset la feuille A3 recto verso, je me lançai seul dans une nouvelle revue que je ronéotais comme au tout début du Crayon noir. La revue était bimestrielle. 6 n° par an, c’était une périodicité très fréquente. Je passais progressivement à 5 puis 4 n° par an. J’avais pratiqué ronéo, offset et photocopie. Ma revue était reconnue comme la dernière revue « underground » En 1998, j’arrivais au n° 99. C’est à ce moment-là que sous l’impulsion de Claude Vercey, qui habitait la même région, la Bourgogne, je décidais de prendre un virage radical. Subvention de la Drac, et partenariat avec les éditions du dé bleu de Louis Dubost. Passage à l’imprimerie, « dos carré », diffusion en librairies... Tout était bouleversé et la revue changeait de cap, et son apparence était totalement transformée. Avec le n° 144, les éditions du dé bleu arrêtant leurs activités, la revue reprit son autonomie en 2010. Enfin 2015, le site internet www.dechargelarevue.com est rénové, et donne davantage d’écho à la revue papier (qui en est au n° 166).

La Pierre et le Sel : Comment travaillez-vous ? Seul ou en équipe ? Comment effectuez – vous les choix de publications ? À partir de quels critères ?

Jacques Morin : Tout seul dans un premier temps. Depuis le n° 37, je travaille avec Claude Vercey, puis un peu plus tard avec Alain Kewes, qui sont les « deux bras droits ». L’équipe s’est élargie à de nombreux collaborateurs depuis 35 ans ! Pour les derniers temps, on peut citer Louis Dubost, Georges Cathalo, Yves-Jacques Bouin, Mathias Lair, ou encore Luce Guilbaud, Bruno Berchoud, Romain Mathieux… Catherine Mafaraud s’occupait de la partie plastique (illustration de couverture) jusque récemment.

Me sont proposés des dossiers sur des poètes ayant déjà une petite ou plus grande réputation. De mon côté, je reste fidèle aux auteurs. Enfin pour « Le Choix de Décharge », je lis tout ce que je reçois et publie ce qui me semble intéressant. Je n’ai pas vraiment de critères, plutôt un œil exercé à la chose depuis le temps. Du moment que je perçois quelque chose, dans l’émotion et un travail sur l’écriture, je publie.

On peut bien entendu ajouter qu’il y a aussi la collection Polder, qui existe depuis la création de la revue, avec une même numérotation. C’est Claude Vercey qui l’anime à présent, et Yves Artufel de Gros textes qui l’imprime. Nous sommes 4 lecteurs avec Alain Kewes (Rhubarbe).

La Pierre et le Sel : Comment entrez-vous en relation avec les auteurs que vous publiez ? Relations personnelles ? Envoi de manuscrits ou tapuscrits ? Sollicitations de votre part ? Avez-vous une ligne éditoriale précise ou êtes-vous ouvert à une large palette d’expressions ? Comment travaillez-vous avec les auteurs ?

Jacques Morin : Pour les jeunes auteurs, ce sont eux qui envoient des manuscrits. Je ne sollicite que très rarement, et souvent des poètes qui ont déjà fait leurs premières armes, et auxquels je reste fidèle. Envois par la poste uniquement, c’est très important pour ne pas être envahi par la boîte mail.

La Pierre et le Sel : Quel est votre fonctionnement économique ? Avez-vous un imprimeur de référence ou changez-vous selon les projets ? Avez-vous des subventions ?

Jacques Morin : Les abonnements annuels suffisent à faire tourner la revue. Depuis le n° 100, j’ai changé trois fois d’imprimeurs pour des raisons pratiques le plus souvent, économiques aussi. J’ai eu des subventions, j’ai arrêté d’en demander parce que ce n’était plus nécessaire. Actuellement, avec la « crise », c’est un peu plus juste.

La Pierre et le Sel : Quels modes de diffusion utilisez-vous ? Démarchez-vous les libraires ? Organisez-vous des lectures et des manifestations autour de vos publications ? Participez-vous à des salons du Livre ?

Jacques Morin : Depuis la fin du partenariat avec le dé bleu, je n’ai plus de diffusion, si ce n’est directe, de chez moi, où je suis très réactif. J’ai essayé de travailler avec la FNAC puis avec les librairies. Je participe au Marché de la Poésie, grâce à Vincent Rougier et ses éditions Ficelles et aux journées de Bazoches-en-Morvan, début juillet.

La Pierre et le Sel : Utilisez-vous Internet en relation avec votre travail de revuiste ? Avez – vous un site personnel, un blog ? Consultez-vous ceux des autres ?

Jacques Morin : Le site internet restauré est devenu capital pour la revue. Il sert de blog pour Claude. Je regarde ceux des autres, bien entendu, en particulier Poezibao et Revue Texture, avec lesquels je collabore épisodiquement, ainsi que Terre à ciel, Recours au poème etc.

La Pierre et le Sel : Quelle est votre opinion quant à l’état de la poésie en France et particulièrement de la petite édition ?

Jacques Morin : Je ne sais trop si on est habilité à répondre à ce genre de question, lorsqu’on a la tête dans le guidon. J’ai la faiblesse de croire que la situation de la poésie en France est florissante et foisonnante. La concurrence entre papier et internet crée une vraie émulation, des deux côtés. Travaillant sur les deux faces, j’en pince toujours pour le papier. La petite édition, qui a toujours été présente depuis des décennies, produit avec les moyens actuels des recueils tout à fait honorables, dans la forme certes, mais aussi dans la qualité poétique. (Se méfier parfois cependant, à mon avis, d’une tendance vers la trivialité, trop facile et superficielle à mon goût.)

La Pierre et le Sel : Quels sont vos projets à venir ?

Jacques Morin : Continuer.

Internet

Contribution de PPierre Kobel