La poésie « est au-dessus des règles et de la raison.

Elle ne pratique point notre jugement ; elle ravit et ravage. » Montaigne

Isabelle Lévesque

L’amour, la mort, la poésie

« Ne fuis pas. / Je vis. »

Terrible, l’ouverture de Je souffle, et rien. « Penchée vers la falaise », celle qui dit je, prise de vertige, saisie par l’épouvante, « tombe », elle appelle au secours la personne à qui elle dit « tu » : « M’attends-tu ? » Très vite, un rythme s’impose, par saccades : elle n’arrêtera pas de courir, « Je te suis », dit-elle et redit-elle, mais sans rejoindre elle tombe souvent. Quant à celui qui la précède, il n’apparaît que pour se dérober, il ne répond ni aux questions ni aux implorations, « Ne fuis pas. » Lui aussi tombe, aussi souvent. Un lieu tout de suite est indiqué, la falaise, ainsi qu’une date, le 9 septembre. Le livre se déroulera au pied de cette falaise, la date sera maintes fois reproduite, la chiffre 9 a-t-il une valeur symbolique ? Il témoigne d’une mort, l’origine de Je souffle, et rien.

« C’est toi », « Est-ce toi ? »

Qui est-elle et surtout qui est-il ? Comme dans ses livres précédents, Isabelle Lévesque s’adresse à un destinataire qu’elle tutoie, qu’elle aime, qui n’est plus là. En règle générale, il est anonyme, il l’est encore dans Je souffle, et rien., son nom restera « tu », mais si Isabelle Lévesque ne se résout pas à le prononcer vraiment, elle le fera entendre grâce à un procédé auquel elle a volontiers recours. Elle tient à préserver certains secrets, les plus personnels, en leur permettant au moins d’affleurer : le verbe « claudiquer » révèle le prénom du père, Claude, qui, lui, figure dans la dédicace du livre aux parents. Elle imaginera ce qui se passerait si on retirait les voyelles à ce prénom qui la hante et qui par principe, pour elle, est désormais imprononçable. De même le mot père n’est pas une seule fois employé, mais l’adjectif « perdu » revient obsessionnellement : « nom perdu », « nord perdu », etc. Au bas de la première page du livre, Isabelle Lévesque dit : « Je vis », à l’avant-dernière, elle dira : « Tu es seul, je suis perdue. » Une simple permutation de syllabes exprime tout de la façon la plus pudique. La répétition d’une syllabe est plus explicite : « Matin, réveil. Pas pareil / tu es cru, crûment / — manquant. » Entre un « C’est toi » et un « Est-ce toi ? », Isabelle Lévesque avance.

« Petite, je te suis. »

Peu à peu, au gré des souvenirs de l’enfance, elle fera un délicat portrait de cet homme épris de sciences naturelles et d’histoire, collectionneur d’objets anciens et de fossiles, dessinateur. Quelques-unes de ses encres ont illustré Ossature du silence (2012), des croquis comme inachevés, brisés, de Château-Gaillard. Les promenades communes étaient enchantées. Le père expliquait à sa fille la formation de la terre, nommait les fleurs qu’il interdisait de couper, faisait revivre les ruines du Moyen Âge. Isabelle Lévesque, pour en parler, a les yeux d’autrefois. Rien n’est raconté selon la chronologie, tel n’était pas le propos de l’auteure, laquelle sera très discrète en ce qui concerne la maladie dont son père est mort. Elle indique l’année de sa naissance (1937), pas celle du décès, ce n’est sans doute pas par inadvertance. De brèves allusions rappellent l’hospitalisation, qui fut douloureuse. « Tu n’as jamais souri / en deux mois », sauf ce jour où il vit tourner « la jupe / turquoise ». Il avait dû apprendre « la langue des signes ». Nous comprenons ainsi qu’il reste muet.

« La falaise a dépassé mon enfance. »

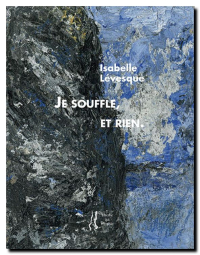

Omniprésente, la falaise des Andelys. Elle st plus que le décor de ce livre. Elle y participe. Son « socle » aide Isabelle Lévesque à se repérer dans le chaos du deuil, à se rassurer même, mais l’appui qu’elle offre n’est guère fiable. Par sa masse elle s’impose ; des blocs s’en détachent, elle s’effondre. (L’occurrence de ce verbe est frappante.) C’est ce qu’a parfaitement compris Fabrice Rebeyrolle dans l’illustration de Je souffle, et rien. Il a choisi pour la couverture et à l’intérieur du livre de ne représenter que la falaise en dix vues, 1 + 9. Le chiffre tragique est évidemment rappelé. Avec 10, « le compte » est « bon ». Comme Je souffle, et rien. se passe de la fin de l’été au début du printemps ainsi qu’à toute heure du jour et de la nuit, la falaise s’éclaire ou s’assombrit, la brume la dissimule, la lumière lui rend sa blancheur de craie. Elle est qualifiée de « nôtre », le destin des deux protagonistes lui est relié.

« Ici / s’est renversé. »

« “Ici”, répète Isabelle Lévesque, ici où elle est née trente ans après son père. Ici donc, et non dans un ailleurs, un au-delà du rêve. C’est la première fois, à l’exception d’Ossature du silence, qu’elle est si précise : tout est nommé, vérifiable, la Seine, le méandre et l’île, le Petit Andely et la coupole des abandonnés, le passage Meurdrac et le village voisin de Noyers… Ces derniers noms dont les références sont familiales ont des connotations lugubres, et de fait tout le paysage est hostile. Le lecteur de La grande année (2018) sera surpris de constater que les lieux dont les poèmes et les photographies d’Isabelle Lévesque exaltaient les couleurs printanières, une célébration de la rencontre amoureuse, sont maintenant si noirs. “Ici”, qui est un mot-palindrome s’est en effet renversé. À la verticalité de la falaise s’oppose l’horizontalité du fleuve, à l’abrupt le mouvant. Un corbeau se perche sur un arbre “à demi déraciné”. Sur le fleuve flotte la barque des noyés. Où sommes-nous sinon en cet espace intermédiaire, cette Zone dont parlait Cocteau dans son film Orphée, où vivants et “fantômes” se côtoient, mais ne communiquent pas ?

« je change je chante j’emporte »

Isabelle Lévesque n’a pas eu à décider de descendre au pays des ténèbres, l’amour veut qu’elle s’y trouve, elle ne décidera pas non plus d’en remonter. Comme chacun dans de telles épreuves, tantôt elle « nie l’évidence » de la disparition, elle « oublie la mort », ou elle croit être assez forte pour « faire renaître », tantôt elle « accepte » la perte, « je n’ignore pas que ton ombre me sera arrachée », même l’ombre. Elle se débat, elle court d’un extrême à l’autre. Mais certains verbes, au long du livre, montrent que son comportement n’a rien de passif, le principal : « écrire ». Elle sauve « les mots noyés », « les mots disparus », les « mots insensés » : « j’emporte / les mots vivants qui tremblent ». De la voix elle ressuscite le poème : « Je l’écris pour toi », « Je t’écris », « je tends ces mots en bouquet que tu liras »… « [À] force d’écrire », elle « incline la pierre », elle « donne forme ». Et certes, l’écriture ne peut être continue, l’essor se rompt fréquemment, plusieurs phrases sont inachevées (« je perds mon encre où rien ne se / »), mais l’obstination reprend ses droits. Le rythme est nécessairement animé, haletant. Isabelle Lévesque qui n’aspire qu’au chant se juge, elle chante « faux ».

« au lieu vivant du poème »

Je souffle, et rien., n’est pas à proprement parler, selon le titre de Barthes, un journal de deuil composé sur le coup jour après jour. Isabelle Lévesque a écrit son livre « 17 années » après l’événement. Elle y reprend, comme elle fait toujours, des poèmes esquissés à des moments variés, qu’elle élague, qu’elle organise en fonction de règles qui sont les siennes, musicales, dissonance et résonance inséparables, une suite d’accords et de heurts. Elle s’en est expliqué au cours de divers entretiens, n’est-ce pas à cette manière de travailler qu’elle fait allusion dans ce passage où elle évoque, certes à propos d’un arbre, « [t]ant de feuilles à rassembler pour que les mots / unis te retrouvent » ? Il est difficile, à la lecture de Je souffle, et rien., de ne pas songer à Orphée, bien que son nom ne soit pas cité, mais à maintes reprises Isabelle Lévesque se réfère à certains éléments du mythe : « Ne te retourne pas », dit-elle, insiste-t-elle. Ses recueils d’il y a une dizaine d’années l’invoquaient. Souvenons-nous surtout de sa préface à l’édition posthume de Carnet d’Orphée de Thierry Metz (Les Deux-Siciles, 2011). En voici le premier paragraphe, on sait que Vincent, le fils de Thierry, a été tué dans un accident :

« C’est dans le ciel un tourment silencieux. La faille imperceptible d’une étoile qui disparaît encore. À s’éteindre, sa vie s’enflamme et dévaste celui qui reste à la regarder (ne peut quitter sa perspective). La poésie sauve ce vestige, le garde en poème pour que l’étoile en mille ne se réduise pas. Il reste des vers, de menues poussières de lumière — le livre. »

La citation n’aurait pu être abrégée, tous les mots en sont importants. Isabelle Lévesque pressentait-elle qu’elle serait elle aussi, comme Thierry Metz, une « manœuvre », une manœuvre aux « mains d’encre » ? Des enfers elle ne ramènera pas vivant son père, elle ramènera ce livre où il revit.

« Pas un retour en règle »

Mais ce n’est pas un chant de victoire qu’Isabelle Lévesque entonne à la fin de Je souffle, et rien. Tout y est paradoxal. Ce que l’on croyait stable chancelle, la falaise ; ce que l’on croyait une conquête n’a aucun caractère définitif. Il en va toujours ainsi dans cette œuvre essentiellement mobile. L’épilogue ne laisse pas de nous troubler. Une trajectoire s’achève, du mois de septembre au mois d’avril, d’un anniversaire à un autre, celui de la mort, celui de la naissance du père, le temps que le livre s’élabore. Les négations se multiplient, rien, plus rien « n’existe », ni la falaise ni le fleuve, ni Les Andelys. Exceptionnellement Isabelle Lévesque emploie un verbe qui n’appartient pas à son vocabulaire : « Au rude essor je renonce. » Or elle dira en clausule de son compte-rendu de La Ballade des hommes-nuages de Michèle Finck (Quinzaines, septembre 2022) : « Orphée ne renonce pas. » Est-il possible que tout se termine par un aveu d’échec ? Le titre du livre déjà surprend puisqu’au souffle de la vie et de la poésie succède ce rien dont nous faisons un synonyme de néant. Cette expression qui figurera encore deux fois dans le livre, Isabelle Lévesque lui ajoute un point, ce qui ne correspond plus à la pratique typographique actuelle, elle lui procure ainsi, semble-t-il, un caractère implacable accentuant l’effet produit par les sonorités qui associent souffler, souffrir. Le rien du titre signifie-t-il la limite arrêtant toute action, même celle que nous supposions la plus intense, l’écriture des poèmes ? Mais ce serait mal connaître Isabelle Lévesque que de nous borner à ce sens. Faisons plus qu’accepter, accueillons la précarité ou la fragilité de nos entreprises lorsqu’elles sont dictées par l’amour et la poésie. Le livre en sa page ultime met en valeur ce distique : « Alors fière je lève ce verre vide : // le coquelicot joindra sa parure au vent. » Le jeu des anagrammes nous permet d’entendre Lévesque et livre. Verre et vers sont également évoqués. Du « verre » ou du livre apparaît miraculeusement la fleur d’Isabelle Lévesque, celle qu’elle a toujours magnifiée, la reine d’un jour, la très frêle épanouie, qui jaillit dans les moindres failles, le coquelicot. De quoi Isabelle Lévesque est-elle « fière » ? Elle défie la destinée par son affirmation, par son offrande, est-elle absolument convaincue ? Le dernier vers, s’il a douze syllabes, est un alexandrin déséquilibré, et le verbe est au futur. La fleur ne peut être belle ou vive, sa couleur incandescente, qu’en se donnant sans réserve au vent qui la fait vaciller dans la passion commune et qui, le soir, en arrachera les pétales. Le titre et le vers final se comprennent ensemble.

« à Valentin et Marie / éternellement »

Rien de plus légitime que cette dédicace aux enfants de l’auteure qui étaient trop jeunes au moment de sa mort pour se souvenir de leur grand-père. Isabelle Lévesque a perpétué son enfance et l’esprit d’enfance dans ce livre qui s’adressait à un mort, elle l’adresse à la vie.

*

« La peinture, déclarait Joan Mitchell, c’est l’inverse de la mort, elle permet de survivre. » La peinture ou la poésie. À l’origine, le sentiment d’un manque, il nous taraude, et chaque perte d’un aimé le ravive, le perdu exige une réparation. L’amour, la mort, la poésie sont pour Isabelle Lévesque, depuis toujours, indissolublement liés. Je souffle, et rien., ce si grand livre, est celui d’un accomplissement ; il a été longuement porté, il s’ouvre du plus intime au plus vaste, il nous concerne tous. Il nous parle avec les mots poignants et ardents dont nous avons besoin. Lire Isabelle Lévesque, c’est franchir le cercle du moi, c’est échapper au ressassement mélancolique comme au constat complaisant, c’est mettre en branle ce mouvement d’une métamorphose – d’une alchimie – qui ne tient aucun compte de ce qui semble acquis ou fatidique. Lire Isabelle Lévesque, c’est avoir foi en la poésie parce qu’elle nous recrée quand nous la recréons, plus vifs, fidèles.

13.10.2022

Bibliographie partielle

-

Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien., peintures de Fabrice Rebeyrolle, postface de Jean Marc Sourdillon, L’herbe qui tremble, 2022, 152 p., 18 €

Internet

Contribution de Pierre Dhainaut