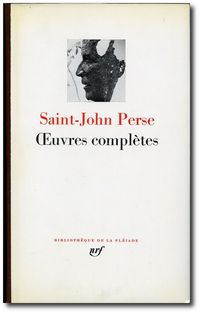

Être

publié de son vivant dans La Pléiade est tout-à-fait exceptionnel.

Or ce fut le cas de Saint-John Perse, comme plus tard de René Char.

Mais il est encore plus remarquable de constater que c’est l’auteur

lui-même qui s’est chargé de l’édition du volume de ses œuvres

complètes,

avec notamment la rédaction de sa notice biographique,

qui selon Mireille Sacotte est « le chef-d’œuvre d’un

faussaire » (Revue Europe, 1995, p. 137), tellement il

s’autorise des libertés avec la réalité, comme le montre Renée

Ventresque dans son livre La « Pléiade » de

Saint-John Perse, La poésie contre l’histoire, paru

en 2011.

avec notamment la rédaction de sa notice biographique,

qui selon Mireille Sacotte est « le chef-d’œuvre d’un

faussaire » (Revue Europe, 1995, p. 137), tellement il

s’autorise des libertés avec la réalité, comme le montre Renée

Ventresque dans son livre La « Pléiade » de

Saint-John Perse, La poésie contre l’histoire, paru

en 2011.

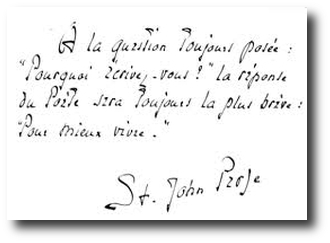

Rarement

un écrivain aura autant voulu contrôler l’image qu’il désire

transmettre de lui-même à la postérité, n’hésitant pas à

réécrire un certains nombre de lettres de sa correspondance.

Lui-même s’est d’ailleurs désigné par trois noms : Alexis

Leger, Saint-Leger Leger, Saint-John Perse. D’où cette appellation

du site qui lui est consacré : « Saint-John Perse, le

poète aux masques ». Qui se cache donc sous cet étrange nom,

Saint-John Perse ?

Alexis

Leger est né en 1887, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, où il

passe sa petite enfance, dans les domaines des plantations de café

de La Joséphine, appartenant aux Dormoy-Le Dentu, sa famille

maternelle, et les plantations de canne à sucre de Bois-Debout,

propriété de sa famille paternelle. Mais la crise économique de

1897 les oblige tous à quitter l’île, pour regagner la France en

1899 et s’installer à Pau. La réminiscence de ses premières

années dans cet Éden tropical des Antilles inspire au poète son

premier recueil, Éloges,

publié en 1911. Une

célébration de l’enfance, au milieu d’une nature luxuriante,

au-delà de toute nostalgie. Son île natale perdue est devenue l’île

rêvée.

Images

à Crusoé

Crusoé !

– ce soir près de ton île, le ciel qui se rapproche louangera la

mer, et le silence multipliera l’exclamation des astres solitaires.

Tire

les rideaux ; n’allume point :

C’est le soir sur

ton île et à l’entour, ici et là, partout où s’arrondit le

vase sans défaut de la mer ; c’est le soir couleur de

paupières, sur les chemins tissés du ciel et de la mer.

(…)

L’oiseau

se berce dans sa plume, sous un rêve huileux ; le fruit creux,

sourd d’insectes,

tombe dans l’eau des criques, fouillant son bruit.

L’île

s’endort au cirque des eaux vastes, lavée des courants chauds et

des laitances grasses, dans la fréquentation des vases somptueuses.

(…)

Vagissements

des eaux tournantes et lumineuses !

Corolles,

bouches des moires : le deuil qui point et s’épanouit !

Ce sont de grandes fleurs mouvantes en voyage, des fleurs vivantes à

jamais, et qui ne cesseront de croître par le monde…

Ô

la couleur des brises circulant sur les eaux calmes, les palmes des

palmiers qui bougent !...

(…)

Joie !

ô joie déliée dans les hauteurs du ciel !

…Crusoé !

tu es là ! Et ta face est offerte aux signes de la nuit, comme

une paume renversée.

In

Éloges,

Œuvres

Complètes, La Pléiade, © Gallimard, 1972, p. 13-14

Ayant

choisi la carrière diplomatique, Alexis Leger est envoyé en poste à

Pékin en 1916, avec des séjours en Mandchourie, en Corée et en

Mongolie, où il effectue la traversée du désert de Gobi. Remarqué

par Aristide Briand, il entre au Quai d’Orsay en 1922, est nommé

directeur de cabinet en 1925, puis secrétaire général au Ministère

des Affaires Étrangères en 1933, devenant le conseiller par

excellence de la politique extérieure française jusqu’en 1940.

Durant cette période où règne le pacifisme, ses positions de

fermeté à l’égard de l’Allemagne lui vaudront d’être

dénoncé comme « belliciste », révoqué, puis déchu de

la nationalité française par Vichy. Le 16 juin 1940, il quitte la

France pour s’exiler aux États-Unis.

En

1924 il publie à la N.R.F., Anabase,

sous le pseudonyme de Saint-John Perse. Sur un haut plateau désert,

où passe le vent, on entend des discours lointains. Tout s’est

effondré, les civilisations ont disparu et le vent porte la parole

des grands hommes constructeurs, la voix mélancolique des

conquérants, qui disent : « Nous n’habiterons pas

toujours ces terres jaunes, notre délice… ». Seuls

demeurent, sur ce haut plateau désert, les derniers compagnons du

poète, la pluie, la neige et le vent, puis tout s’efface. Ce

grand poème épique de la solitude dans l’action marque un

tournant décisif dans son œuvre. Une sorte d’inventaire du monde

et de ses richesses. Un appel ardent au départ, à la conquête des

grands espaces, qui est aussi conquête spirituelle.

Certes !

une histoire pour les hommes, un chant de force pour les hommes,

comme un frémissement du large dans un arbre de fer !...lois

données sur d’autres rives, et les alliances par les femmes au

sein des peuples dissolus ; de grands pays vendus à la criée

sous l’inflation solaire, les hauts plateaux pacifiés et les

provinces mises à prix dans l’odeur solennelle des roses…

Ceux-là

qui en naissant n’ont point flairé de telles braises, qu’ont-ils

à faire parmi nous ? et se peut-il qu’ils aient commerce de

vivants ? (…) « Je connais cette race établie sur les

pentes : cavaliers démontés dans les cultures vivrières.

Allez et dites à ceux-là : un immense péril à courir avec

nous ! des actions sans nombre et sans mesure, des volontés

puissantes et dissipatrices et le pouvoir de l’homme consommé

comme la grappe dans la vigne…Allez et dites bien : nos

habitudes de violence, nos chevaux sobres et rapides sur les

semences de révolte et nos casques flairés par la fureur du jour…

Aux pays épuisés où les coutumes sont à reprendre, tant de

familles à composer comme des encagées d’oiseaux siffleurs, vous

nous verrez, dans nos façon d’agir, assembleurs de nations sous de

vastes hangars, lecteurs de bulles à voix haute, et vingt peuples

sous nos lois parlant toutes les langues…

(…)

Mais

au soir, une odeur de violettes et d’argile, aux mains des filles

de nos femmes, nous visitait dans nos projets d’établissement et

de fortune

et

les vents calmes hébergeaient au fond des golfes désertiques.

In

Anabase,

ibid. p.

102-104

Alexis

Leger en devenant homme politique s’est imposé une longue phase de

silence, qui se prolonge jusqu’à son départ en exil. À son

arrivée à New-York, le 14 juillet 1940, il a tout perdu : ses

biens confisqués, son appartement parisien mis à sac, ses

manuscrits brûlés. Proscrit, apatride et sans ressources, son

désarroi est extrême. Mais rapidement il obtient le soutien et

l’aide matérielle de riches amis américains, ainsi qu’un poste

de consultant littéraire à la bibliothèque du Congrès de

Washington.

Et

très vite c’est le retour à la création littéraire pour le

poète « restitué à sa rive natale ». Cette fois se

sont les paysages américains qui l’inspirent. À commencer par les

grandes plages de Long Beach Island, dans le New-Jersey, où il écrit

Exil,

en 1941, un poème imprégné de l’hospitalité qui lui est

offerte et de ce paysage qui traduit le sentiment d’un vide

radical.

« …Comme

celui qui se dévêt à la vue de la mer, comme celui qui s’est

levé pour honorer la première brise de terre ( et voici que son

front a grandi sous le casque),

« Les

mains plus nues qu’à ma naissance et la lèvre plus libre,

l’oreille à ces coraux où gît la plainte d’un autre âge,

« Me

voici restitué à ma rive natale…Il n’est d’histoire que de

l’âme, il n’est d’aisance que de l’âme.

« Avec

l’achaine, l’anophèle, avec les chaumes et les sables, avec les

choses les plus frêles, avec les choses les plus vaines, la simple

chose, la simple chose que voilà, la simple chose d’être là,

dans l’écoulement du jour…

« Mais

qu’est-ce là, oh ! qu’est-ce, en toute chose, qui soudain

fait défaut ?... »

In

Exil, ibid.

p.130

En

1943, alors qu’il se trouve à Savannah, en Caroline du Sud, où il

visite d’anciennes plantations et découvre la trace d’émigrés

français de sa famille au 18ème siècle, le spectacle

rédempteur des intempéries lui inspire le poème Pluies.

« Ô

Pluies ! lavez au cœur de l’homme les plus beaux dits de

l’homme : les plus belles sentences, les plus belles

séquences ; les phrases les mieux faites, les pages les mieux

nées. Lavez, lavez, au cœur des hommes, leur goût de cantilènes,

d’élégies ; leur goût de villanelles et de rondeaux ;

leurs grands bonheurs d’expression ; lavez le sel de

l’atticisme et le miel de l’euphuisme, lavez, lavez la literie du

songe et la litière du savoir : au cœur de l’homme sans

refus, au cœur de l’homme sans dégoût, lavez, lavez, ô

Pluies ! les plus beaux dons de l’homme… au cœur des hommes

les mieux doués pour les grandes œuvres de raison. »

In

Pluies, ibid.

p.151

De

même que les matins neigeux de New-York lui inspirent en 1944 le

poème Neiges, le paysage de Seven Hundred Acre Island, une

île sauvage propice aux fortes bourrasques, sur les côtes du Maine,

sert de cadre en 1945 à son poème Vents.

… Nous

reviendrons un soir d’Automne, avec ce goût de lierre sur nos

lèvres ; avec ce goût de mangles et d’herbage et de limon au

large des estuaires.

Nous

reviendrons avec le cours des choses réversibles, avec la marche

errante des saisons, avec les astres se mouvant sur leurs routes

usuelles…

Et

le Vent, ha ! le Vent avec nous, dans nos desseins et dans nos

actes, qu’il soit notre garant !...

« …Pétrels,

nos cils, au creux de la vision d’orage, épelez-vous lettre

nouvelle dans les grands textes épars où fume l’indicible ?

« Vous

qui savez, rives futures, où s’inscriront nos actes, et dans

quelles chairs nouvelles se lèveront nos dieux,

« Gardez-nous

un lit pur de toute défaillance, une demeure libre de toute cendre

consumée… »

In

Vents,

IV, ibid.

p.241-242

Le

poème Vents est

publié en 1946, chez Gallimard, en édition de luxe, limitée à

2425 exemplaires numérotés. Une œuvre majeure, dont Claudel

s’enthousiasme. Sollicité cette même année pour le poste de

directeur général adjoint de l’UNESCO, Perse décline l’offre,

préférant à la vie publique en France l’indépendance littéraire

aux USA, où il obtient en 1949 le statut de résident permanent.

Le

poème Vents est

publié en 1946, chez Gallimard, en édition de luxe, limitée à

2425 exemplaires numérotés. Une œuvre majeure, dont Claudel

s’enthousiasme. Sollicité cette même année pour le poste de

directeur général adjoint de l’UNESCO, Perse décline l’offre,

préférant à la vie publique en France l’indépendance littéraire

aux USA, où il obtient en 1949 le statut de résident permanent.

Il

consacre alors les dix années qui suivent à son œuvre maîtresse,

Amers,

poème de la plus longue maturation, à la structure rigoureuse,

théâtralisée sur le modèle de la tragédie grecque, publié en

1957. L’auteur s’est expliqué sur la thématique de ce poème : «

C’est l’intégrité même de l’homme que j’ai voulu dresser

sur le seuil le plus nu, face à la nuit splendide de son destin en

cours. Et c’est la Mer que j’ai choisie, symboliquement, comme

miroir offert à ce destin – comme lieu de convergence et de

rayonnement…en même temps que réservoir de forces éternelles

pour l’accomplissement et le dépassement de l’homme, cet

insatiable migrateur » (La Pléiade, p. 569-570). La puissance

de la mer symbolisant à la fois le mouvement de la vie, le désir

amoureux et la parole poétique.

« Tu

es aussi l’âme nubile et l’impatience du feu rose dans

l’évasement des sables ; tu es l’arôme, et la chaleur,

et la faveur même du sable, son haleine, aux fêtes d’ombre de la

flamme. Tu sens les dunes immortelles et toutes rives indivises où

tremble le songe, pavot pâle. Tu es l’exclamation du sel et la

divination du sel, lorsque la mer au loin s’est retirée sur ses

tables poreuses. Tu es l’écaille, et le feu vert, et la couleuvre

de feu vert, au bas des schistes feuilletés d’or, là où les

myrtes et l’yeuse naine et le cirier des grèves descendent au feu

de mer chercher leurs taches de rousseur…

«

Ô femme et fièvre faite femme ! lèvres qui t’ont flairée

ne fleurent point la mort. Vivante – et qui plus vive ? – tu

sens l’eau verte et le récif, tu sens la vierge et le varech, et

tes flancs sont lavés au bienfait de nos jours. Tu sens la pierre

pailletée d’astres et sens le cuivre qui s’échauffe dans la

lubricité des eaux. Tu es la pierre laurée d’algues au revers de

la houle, et sais l’envers des plus grands thalles incrustés de

calcaire. Tu es la face baignée d’ombre et la bonté du grès. Tu

bouges avec l’avoine sauvage et le millet des sables et le gramen

des grèves inondées ; et ton haleine est dans l’exhalaison

des pailles vers la mer, et tu te meus avec la migration des sables

vers la mer…

In

Amers, ibid.

p. 333-334

L’année

1957 est aussi celle de son retour en France, après 17 ans d’exil.

Il s’installe en Provence, dans la presqu’île de Giens, aux

Vigneaux, une villa qu’une amie américaine, Mina Curtiss, lui

offre et qui deviendra chaque année son port d’attache français,

tandis qu’il passera les six autres mois aux USA. En 1958, il

épouse à 70 ans Dorothy Milburn Russell, une Américaine qu’il

rebaptise Diane. Cette même année il rédige en terre provençale

Chronique, qui sera publié en 1960, chez Gallimard. André

Malraux lui remet en 1959 le Grand Prix National des Lettres.

Les

8 chants de Chronique, face à face solennel avec le Grand

âge, évoquent les rendez-vous d’une âme avec l’échéance

d’une vie, à l’approche sereine de la mort. C’est cette œuvre

que le Prix Nobel viendra couronner en 1960, l’année de sa

publication. Son discours prononcé à Stockholm est publié sous le

titre Poésie.

« …

Grand âge, nous voici – et nos pas d’hommes vers l’issue.

C’est assez d’engranger, il est temps d’éventer et d’honorer

notre aire.

« Ah !

qu’une élite aussi se lève, de très grands arbres sur la terre,

comme tribu de grandes âmes et qui nous tiennent en leur conseil…

Et la sévérité du soir descende, avec l’aveu de sa douceur, sur

les chemins de pierre brûlante éclairés de lavande…

« Et

nos actes s’éloignent dans leurs vergers d’éclairs…

« À

d’autres d’édifier, parmi les schistes et les laves. À d’autres

de lever les marbres à la ville.

In

Chronique,

VIII, ibid.

p. 403

Saint-John

Perse, qui a toujours refusé tout poème de circonstance, accepte

toutefois, pour les 80 ans de Georges Braque, d’accompagner de ses

textes, en 1962, une série de 12 eaux-fortes originales du peintre

sur le thème de l’oiseau. Un thème particulièrement cher au

poète, féru d’ornithologie. L’oiseau étant à ses yeux le

symbole de l’élévation, et d’une exhortation au dépassement

perpétuel. En 1963 ses textes sont réunis dans Oiseaux,

publié chez

Gallimard.

Saint-John

Perse, qui a toujours refusé tout poème de circonstance, accepte

toutefois, pour les 80 ans de Georges Braque, d’accompagner de ses

textes, en 1962, une série de 12 eaux-fortes originales du peintre

sur le thème de l’oiseau. Un thème particulièrement cher au

poète, féru d’ornithologie. L’oiseau étant à ses yeux le

symbole de l’élévation, et d’une exhortation au dépassement

perpétuel. En 1963 ses textes sont réunis dans Oiseaux,

publié chez

Gallimard.

Au

point d’hypnose d’un œil immense habité par le peintre, comme

l’œil même du cyclone en course – toutes choses rapportées à

leurs causes lointaines et tous feux se croisant – c’est l’unité

enfin renouée et le divers réconcilié. Après telle et si longue

consommation du vol, c’est la grande ronde d’oiseaux peints sur

la roue zodiacale, et le rassemblement d’une famille entière

d’ailes dans le vent jaune, comme une seule et vaste hélice en

quête de ses pales.

Et

parce qu’ils cherchent l’affinité, en ce non-lieu très sûr et

très vertigineux, comme en un point focal où l’œil d’un Braque

cherche la fusion des éléments, il leur arrive de mimer là quelque

nageoire sous-marine, quelque aileron de flamme vive ou quelque

couple de feuilles au vent.

Ou

bien les voici, dans tout ce haut suspens, comme graines ailées,

samares géantes et semences d’érables : oiseaux semés au

vent d’une aube, ils ensemencent à long terme nos sites et nos

jours…

In

Oiseaux, XI,

ibid. p.

422-423

Chant

pour un équinoxe,

publié en 1971, sera

le dernier recueil du poète, qui consacre désormais tout son temps

à la publication du volume de ses œuvres complètes, qui paraîtra

dans La Pléiade en 1972.

Saint

John Perse, mort en 1975, est enterré dans la presqu’île de

Giens, et sur sa tombe ne figure que le nom de plume de celui qui

s’est octroyé le statut d’ « étranger sans nom ni face »,

comme il est dit dans Chronique

(p. 394), « laissant à son œuvre le soin de refléter ses

mille visages de vivant », comme l’écrit Mireille Sacotte

(revue Europe, p. 142).

Éloignée

de toute forme de tristesse ou de nostalgie, la poésie de Saint-John

Perse exprime la louange et la célébration, la joie et la

délectation. Réputé obscur, parce qu’il a le souci de

l’exactitude des mots, il tend vers une perfection originelle du

langage. Sa langue, riche et précise, au vocabulaire rare et souvent

technique, témoigne de sa connaissance passionnée des métiers et

des registres de haute tradition, comme notamment ceux des

navigateurs, des cavaliers ou des botanistes, dont il utilise

volontiers les lexiques spécialisés.

Sans

se soucier d’érudition, ni de savoir encyclopédique, il

recherche inlassablement les instruments qui donnent le pouvoir de

nommer, pouvoir dont l’homme a jadis été dessaisi. Sa poésie est

celle de la nomination, car c’est le mot qui ouvre à l’infini

l’imaginaire. Il rêve d’une langue première, comme ces langues

insulaires, maorie ou caraïbe, dont il apprécie la douceur, proche

du souffle originel, et dont le langage poétique se propose de

recréer le rythme.

D’aucuns

se laissent rebuter par son style, le volume et la puissance de sa

phrase, qu’ils jugent déclamatoire. Le verset de Saint-John Perse

n’est pas un vers libre. Son unité de base est l’alexandrin

classique, subdivisé en autant de séquences différentes. Un vers

qui résonne amplement dans le souffle qui l’anime au cœur d’une

vaste fresque épique.

Une

poésie à contre-courant de son temps, en quête de l’énergie

spirituelle qu’elle recherche dans le désert, dans le vent, la mer

ou les oiseaux.

Bibliographie

-

Éloges,

suivi de La

Gloire des Rois, Anabase, Exil,

© Poésie/Gallimard, 1967

-

Vents,

suivi de

Chronique et

de Chant

pour un équinoxe,

© Poésie/Gallimard, 1968

-

Amers,

suivi de

Oiseaux et

de Poésie,

© Poésie/Gallimard,

1970

-

Saint-John

Perse, Œuvres Complètes, La Pléiade, © Gallimard, 1972 / édition

augmentée 1982

Sur

l’auteur

-

Alain

Bosquet, Saint-John Perse, coll. Poètes d’aujourd’hui, ©

Seghers, 1953 / rééd. 1959

-

Mireille

Sacotte, Saint-John Perse, © Belfond, 1991 / © L’Harmattan, 1997

-

Dossier

Saint-John Perse, revue Europe, n° 799-800, nov-déc. 1995

-

Roger

Caillois / Saint-John Perse, Correspondance,

1942-1975,

Cahiers

Saint-John Perse, n°

13, © Gallimard, 1996

-

Saint-John

Perse, Lettres

à une dame d’Amérique, Mina Curtiss, 1951-1973,

traduit et présenté par Mireille Sacotte, Cahiers

Saint-John Perse, n°

16, © Gallimard, 2003

-

Renaud

Meltz, Alexis

Leger dit Saint-John Perse, © Flammarion,

2008

-

Renée

Ventresque, La

« Pléiade » de Saint-John Perse, La poésie contre

l’histoire, © Garnier,

2011

Internet

Contribution

de Jacques

Décréau